我々津田製作所は基板実装をメイン事業として操業しています。

しかしプリント基板実装については、その技術や業務内容が広く知られていません。

そもそも基板って何なの?という方がほとんどだと思います。

でも実はみなさんの生活にもとても密接に関係しています。

今この記事を見ているPCやスマホ、最近の暑さを凌ぐためのエアコン、移動のための車。

全てに基板が使われています。

これらがないと、生きていけない!と言ってしまうほどどれも重要ですよね。

そんな技術や業界の情報を広く知っていただくため、

これから技術や仕事内容について幾つかのトピックスでご紹介していきます。

今回は基板実装に焦点をあて解説していきますので、

ぜひ一緒に基板実装についての知識を深めましょう!

2 基板実装を理解するために知っておきたい基本情報

3 基板実装のプロセス

4 まとめ

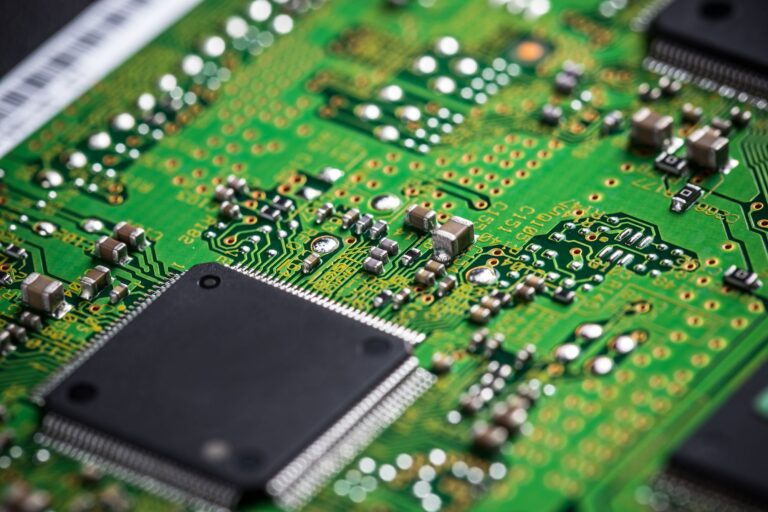

基板は、電子部品を搭載し、それらを電気的に接続するための部品です。

基板上には銅箔による配線パターンが印刷されています。

この配線パターンに従って電子部品が実装され、電子機器の機能を形成します。

うーん… この説明ではわかるようなわからないような。

もう少し分解して、詳しく解説していきます。

基板とは、電子部品を乗せて、それらを電気的につなげるための板のことを指します。

基板の上には細い線が描かれ、この線が電子部品がどのようにつながるべきかを示しています。

基板自体の材質は、搭載される製品に合わせて多岐に渡り、

代表的なものでは、パソコンや家電製品等の熱を発する電子機器に使われるものは熱に強いガラス繊維を含んだエポキシ樹脂と言われるものが使われます。

スマホや無線LAN機器等の高周波数の信号を扱う製品の基板は、

信号の損失を抑えるためにテフロンと呼ばれるフッ素樹脂の材質が採用される事が多いようです。

基板の上に取り付けられる電子部品には、

抵抗器やコンデンサ、トランジスタ、IC(集積回路)等があります。

これらの部品が基板上の線を通し電気的につながることで、

電子機器はテレビの映像を表示したり、スマホで通話したり、ゲームでキャラクターを動かしたりすることができます。

電気を繋げるための線が書かれた板に、

電気が通る事で動作する部品を取り付ける作業と言うことになります。

どうでしょうか、基板実装とは何か、が少し見えてきた感じがしますね!

基板実装が何かがわかってきたところで、

次はどういうステップでその作業が行われるのかを解説していきます。

1.部品実装

このステップでは、プリント基板上に電子部品を配置します。部品の配置は、小さな抵抗器やコンデンサから、大きなIC(集積回路)まで、様々な種類と大きさの部品があります。部品は手作業で配置されることもありますが、

現代では精度が求められる場合や大量生産する事が多いため

手作業での実装も行われますが、昔に比べて機械で実装されるものが多くなっています。

2.はんだ付け

部品を基板に固定するために、はんだ付けが行われます。はんだ付けには手作業とフローはんだ、リフローはんだの3つの方法があります。

手作業はんだは、その名の通り手作業なので、少量生産や試作品の製造に適しています。

フローはんだは、基板を溶けたはんだの波の上を通すことで部品を固定する方法で、大量生産に適しています。

リフローはんだは、部品と基板の接点にはんだペーストを塗布し、高温の炉内で一気にはんだを溶かす方法で、高密度実装に適しています。

津田製作所では少量多品種も量産も対応しているので

製品によって機械も手作業もどちらも行っています。

機械ではんだしたものでも検査でNGがあれば手はんだで仕上げをすることもあります。

3.検査

基板実装の最終ステップは検査です。実装が正しく行われたかを確認するための検査が行われます。検査にもいろいろな種類があります。

普段製品の内部に隠れていて、ほとんど実態を見る事がない電子基板。

しかし電子機器であれば、そのほぼ全てに基板が使用されています。

そんな日常生活に密接に関係している基板実装の製造工程を解説させていただきました。

こんな方々に参考になれば幸いです。

次回は実装の工程の一つにあったはんだ付けの技術について詳しく説明します。

引き続き一緒に基板実装についての知識を高めていきましょう!

最後に、貴方の身近なもので最も小さい基板が使われているものはなんだと思いますか?

ぜひ身の回りを探してみてください!